第2段階後半は5〜7時間目までをお伝えします。

第2段階の5時間目はシミュレーター教習です。

自動車やバイク、自転車や歩行者など、どんな場面でも道路でヒヤッとした経験、ありますよね?一瞬の判断ミスが取り返しのつかない事故につながることがあります。私も危ヒヤッとした経験は一度や二度ではありません。果たして自分は本当に安全に走行できるのだろうか──。特に大型バイクになると、スピードも重さも増す分、危険を予測して早めに対応する力がもっと大事になってきます。

第2段階の6時間目は、スラロームとクランクの仕上げです。

順調に教習は進んでいきますが、「昔はバイクを自在に操れたのに、今は思うようにいかない…」そんな悔しさやもどかしさを感じている方もいるかも知れません。

50代になり、年齢による体力や感覚の変化は避けて通れない課題です。特に教習所で行う高度なバランス走行やスラロームなどは、若い頃のようにはいかず練習が必要だと痛感する瞬間でもあります。

車体をしっかり傾けてアクセルワークも重要なスラローム。低速でハンドルを切って通過するクランク。スラロームとクランクは似て非なる走行テクニックが必要です。2つの課題をブラッシュアップしていきます。

第2段階の7時間目は、最後の教習「みきわめ」です。

「いよいよ卒業が見えてきた!」「平均台で脱輪…」「スラロームのライン取りが不安…」

そんな期待と同時に、みきわめに不安を抱える方も多いのではないでしょうか。特に、実技の難しさやコースの複雑さに直面すると、「本当に卒検に合格できるのだろうか?」と考えてしまいますよね。

7時間目の教習では、事故を防ぐための実践的な知識や、スラロームや平均台といった難所の攻略法を再確認しました。同時に、限られた時間で最大限の成果を出すコツや、緊張を和らげる方法についても学びました。

この記事では、

- バイク型シミュレーターを使い、街中に隠れた危険を的確に予測する方法を学びます。さらに、その危険を確実に回避するための具体的なポイントをわかりやすく解説します。

- スラローム、クランクの教習を通じて身につけたコツや心構え、そして無理なく技術を向上させる方法をお伝えします。

- 第2段階のみきわめに挑戦したリアルな体験をもとに、上手く進めるためのコツや気づきをざっくばらんにご紹介します。「何に注意すればいいの?」「苦手な課題をどう克服すればいい?」そんな疑問や不安を一緒に解消しましょう。

「年齢なんて関係ない!」教習を受けてきて実感しています。

一方で50代には50代なりの”強み”もあるんです。慎重すぎる?いいえ、それも武器になります!焦らずじっくり、基本をしっかり押さえていけば、みきわめも卒検も必ずクリアできるはず。

この記事があなたの教習生活の心強い味方になってくれたら嬉しいです!一緒に頑張りましょう!

※普通自動二輪(中型自動二輪)免許保有者が教習所に通って大型自動二輪免許MTを取る前提です。

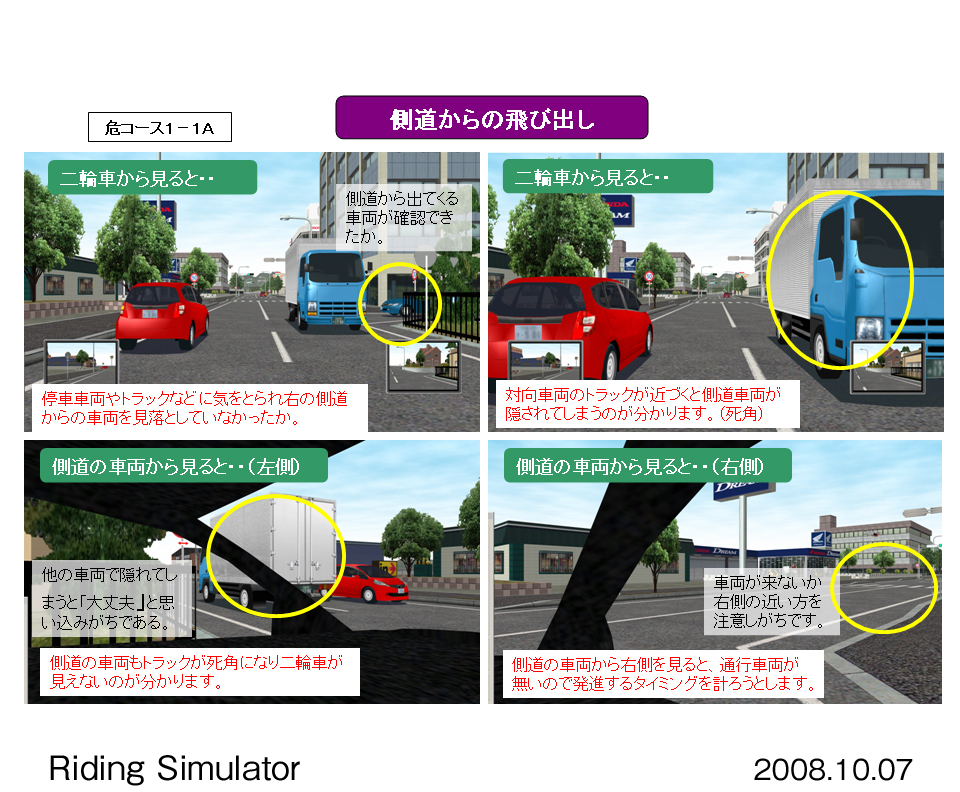

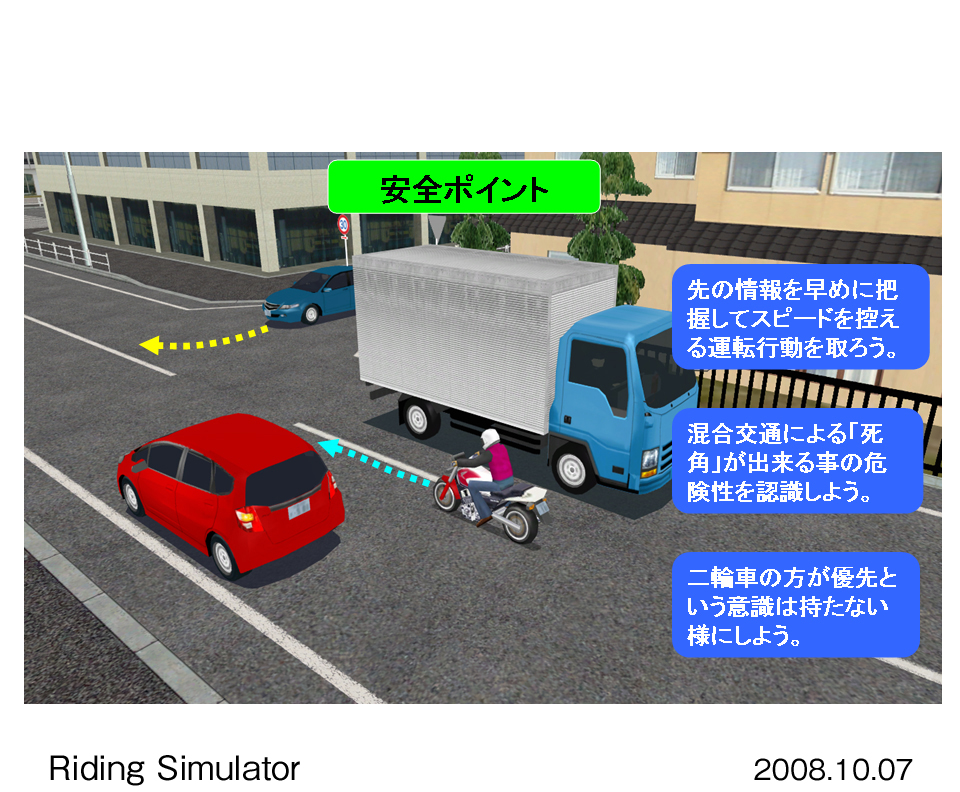

第2段階 5時間目 シミュレーターによる危険予測と危険予知

教習項目

- 危険を予測した運転

他の交通との関わりにおける危険を的確に予測し、危険を回避する運転行動を選べる

教習内容

- 危険を事前に予測する意識を持つ

- 余裕を持った運転行動を心がける

- 視野を広く持つ

- 冷静な判断と柔軟な対応

注:実際に教習で使用したものとは異なります。

5時間目では、実際の道路や教習コース内で体験することが難しい「危険予測」と「危険回避」を、シミュレーターを使用して体験して学びます。ヘルメットもグローブも要らず、夏だったので教習所には半袖で行きました。

バイク型のシミュレーターにまたがり走らせます。私が使用したシミュレーターはハンドルで曲がる仕組みで車体は傾けません。ゲームですら車体を傾けるのに(セガの「ハングオン」だったかな?)。メーターはしっかり動いていて、クラッチ操作も必要でした。

教習の内容は、実際のコースでは体験できない危険予知と危険回避を体験します。

もう一人の方が乗っている様子を見ながら予習をしましたが、いざ自分で走らせてみると見ているよりも難しく感じました。急な車の発進、バスや見通しの悪い道路の影からの飛び出しなどシミュレーターとはいえ驚きます。事故は起こしませんでしたが、非常に神経を使いました。

バイクを運転していて危険を感じてから停止するまでにいくつもの影響要因があります。以下にまとめました。

- 空走時間

- 危険を感じてからブレーキをかけるまでの時間

- 通常0.5〜1秒程度

- 運転者の反応速度に依存

- 空走距離

- 空走時間中に車が進む距離

- 車の速度に比例して増加

- 時速60kmなら約16.7m/秒で、1秒間に約16.7m進む

- 制動距離

- ブレーキをかけてからバイクが完全に停止するまでの距離

- タイヤ、路面の状態に大きく影響される

- 速度の2乗に比例して増加

- 停止距離

- 空走距離 + 制動距離

- 車が危険を感じてから完全に停止するまでの総距離

バイクでは、接触による怪我のリスクは自動車より遥かに大きく、最悪の場合は命を落とすこともあります。接触しないまでも転倒するリスクもあり、転倒による怪我も考えなければなりません。走行中の車間距離を取ることの大切さを改めて感じました。

また、二輪車事故の要因の一つに「すり抜け」があると伺いました。すり抜け自体が道路交通法上グレーな行為らしく、もうそんな時代ではないのだと感じました。

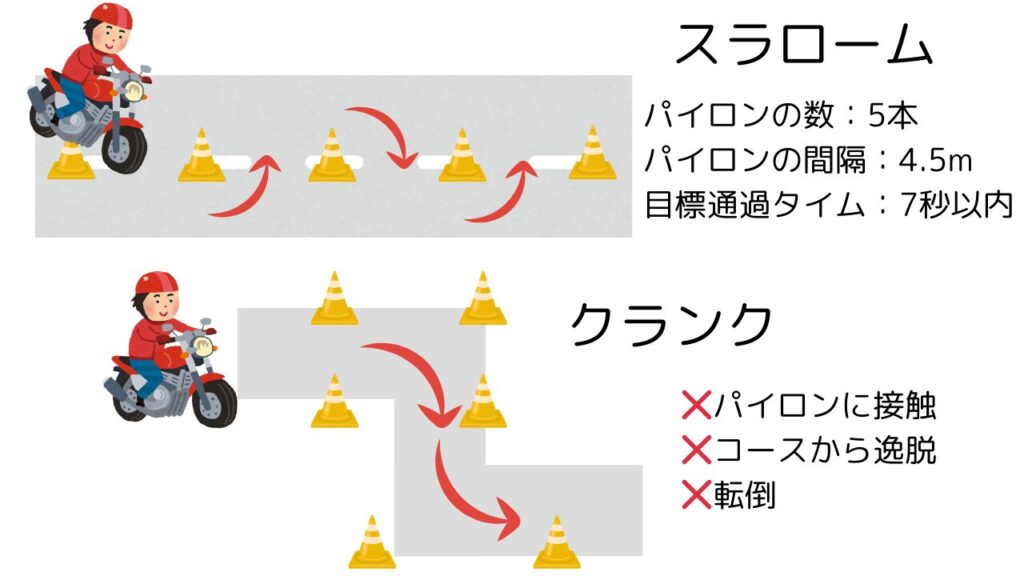

第2段階 6時間目 スラロームとクランクの仕上げ

教習項目

- 高度なバランス走行など

道路の状況に応じ、安全な速度と方法で余裕のある運転ができる。

教習内容

- スラロームとクランクの曲がり方の違いを理解し習得する

6時間目はスラロームとクランクの仕上げに入っていきます。車体を傾けて曲がるスラロームと、ハンドル操作を加えて曲がるクランクの違いについて説明を受けました。

- スラローム

4.5m間隔に5本設置されたパイロンを左右交互に通過します

大型自動二輪での目標通過タイムは7秒以内に設定、時間超過1秒毎に−5減点

パイロンへの接触は減点、コースからの逸脱や転倒は即時中断・不合格です

道幅があり、繰り返し切り返すスラロームでは、車体をしっかり傾けて走行します。上半身はそのままのイメージで、下半身はしっかりニーグリップをして車体を振る感覚です - クランク

直角の屈折が2箇所あります

通過タイムの基準はありません

パイロンへの接触と足つきは減点、コースからの逸脱や転倒は即時中断・不合格です

道幅が狭く、左・右と切り返すクランクでは低速走行が求められるため、車体を傾けるよりもハンドル操作が重要になります

外周を走行した後、それぞれの課題に取り組みました。パイロンに当たることもなく、それなりにできていると感じます。スラローム、クランクともに何度か繰り返しました。

次は検定コースを走り、流れの中で精度を上げていきます。スラロームよりも平均台の練習をしたいところですが、平均台は2回走行することができ、どちらも落ちることなく完走しました。ただし、タイムは微妙です。一緒に教習を受けていた若い女性のほうが、いいタイムだった気がします。50代になると体幹が落ちてくるためなかなか思い通りにいかない、と念押しされているようです。

検定について少しアドバイスをもらいました。タイムやパイロンがある課題では、練習ではできていても、本番では少しでもいいタイムを出そうと意気込むあまり、失敗する人が多いそうです。できていたことができなくなったり、いつも以上の結果を出そうと意気込みすぎるのは良くないとのこと。体力は落ちても、心の力は上がっているはずですから、気負わず本番を迎えたいものです。

この日の2時間目は大型自動二輪と普通自動二輪の卒業検定が行われました。もちろん見学しましたよ。

大型二輪の検定を受ける皆さんとても上手に走っています。私の通った教習所では普通二輪の免許がないと大型二輪の教習を受けられません。免許所有者だけあってとてもスムーズ。普段からバイクに乗っているのかもしれませんね。

普通二輪の皆さんの中には、こちらがヒヤヒヤしてしまうような走りの方もいらっしゃいました。坂道発進の半クラッチは、何度も練習しないと感覚がつかめないですよね。スラロームで中止になった方もいらっしゃいました。

何人かの検定を見学させてもらい、帰路につきました。

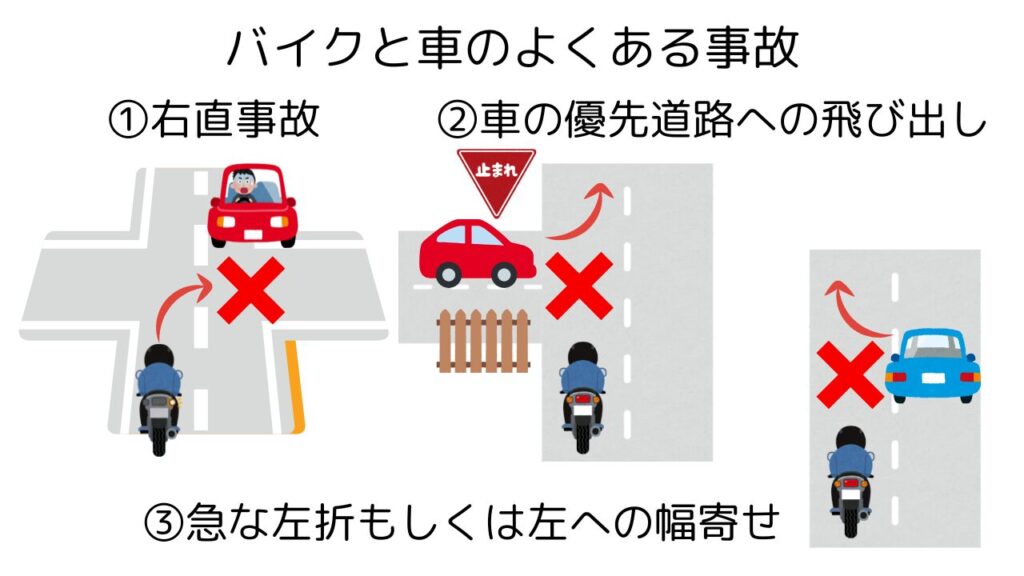

第2段階 7時間目 最後の教習はみきわめ

教習項目

教習効果の確認(みきわめ)

教習内容

第1段階1時間目と同じ教官が担当となりました。これも何かの縁でしょうか。

教習を始める前に、よくある事故についてコースを使って実際に車とバイクを走らせて解説がありました。バイクが優先道路を走っていても、車はそのように振る舞ってくれない場合があるため、バイク側が注意をしなければなりません。

たとえば、次のような事故があります。

- 右直事故:交差点で直進するバイクと対向右折車が衝突する事故。車がバイクの速度を実際より遅く感じて右折を始めてしまうことが主な原因です。

- 車の優先道路への飛び出し:停止標識があっても飛び出してくる車がいるために発生。特に見通しが悪い場所では厄介です。

- 急な左折、もしくは左への幅寄せ:左側のお店に入るために急に進路変更をする場合です。これが巻き込み事故の原因になります。

いずれの場合も、バイクはとっさの対応が難しいため、事故に巻き込まれる可能性があることを頭に置いて走行する必要があります。自分が車の運転をするときにもバイクへの配慮を十分に行い、バイクに乗る際には事故に遭わないよう心がけたいですね。

バイクの事故を防ぐためには、「自分の権利を主張するのではなく、起こりうる危険を予測して備える」という意識が何より重要です。

そして実走です。本来は全体の成熟度を見るためのものですが、まずはスラロームから始まりました。ライン取りやアクセルワークの説明がありました。パイロンとパイロンの真ん中を狙ってラインを取ることで、次のパイロンに早く対応できるだけでなく、車体がパイロンに当たらないことを教官に実演していただきました。

教官の走行を見て驚きました。いつも後ろのガードが当たりそうで不安でしたが、実際には十分に間隔が空いていることとがわかりました。いつものライン取りでよいとわかったことで、スラロームの課題はほぼクリアしたようなものです。アクセルも、車体を起こすために少し「当てる(アクセルの遊びを取り、エンジンに負荷を少しかける)」ことをイメージして操作する必要があり、大きく当てる(アクセルを吹かしすぎる)とコントロールを失ってしまいます。ただ、この技術を完全に習得するには時間が足りませんでした。

他の受講生からクランクの質問があり、次はクランクのワンポイントレッスンがありました。スピードの出しすぎは禁物で、平均台を渡るくらいのスピードでハンドルを切りながら通過するイメージです。確かにその通りだと思いました。

以降は、みきわめ対象者はコースを走行し、他の人たちは課題の練習に分かれました。

まずは1コースから練習を始めました。前を走る人についていく形になり、これではコースを覚えられませんでしたが、追い抜くわけにもいきません。まぁ、課題練習ということで割り切りました。

そして鬼門の平均台です。脱輪してしまい、教官から何度か練習するよう指導を受けました。「よし、繰り返し練習だ!」と気合いを入れましたが、さすがに平均台ばかり練習する訳にもいきません。

教官からは、

- うまくいく時はスピードが一定で体がぶれない

- うまくいかない時はスピードが安定せず、バランスを取ろうとして体がふらついている

と指摘されました。さらに、平均台に入る前に一息ついて肩の力を抜いてみたらいいとアドバイスをいただきました。先日の卒検を見ていても、一息ついている人がいたのを思い出しました。気持ちだけでなく、わざと大きく体で意識してみようと思います。通過時間を測定してもらったところ、9秒から10秒となかなかのタイムでした。あとは本番でビビらずにできるかが課題です。

後半は踏切、S字、クランクと進みました。教官からのリクエストで波状路を走行し、問題ないとの評価をいただきました。一旦発着点に戻り、卒業検定2コースへと進みました。踏切、S字、クランクと進んだところで、急制動に取り組む予定でしたが、タイムアップとなり、急制動を一度も行わないままみきわめが終了しました。

全体的には感触が良く、教官からも良好との評価をいただきました。卒業検定の予約をするようにと言われ受付に向かったところ、タイミングが悪く2週間後の検定となりました。

しばらくバイクに乗れない期間が続きますが、気を落とさず、じっくりとコースを覚えて卒検に挑みたいと思います。

まとめ

第2段階の5時間目はシミュレーター教習でした。ヘルメットもグローブもいらずゲーム感覚で楽しいものかと思っていたのですが、危険予測と回避はお気軽なものではありませんでした。

教習所では運転者の操作技術に差はあるものの、ある程度安全が確保されている環境で教習を受けています。しかしシミュレーターを使用することで、実際の道路では経験しづらい「危険な瞬間」を体験し、その対処法を学べる貴重な場です。

交差点や車線変更時、他の交通の動きや潜在的なリスクを常に想像したり、速度調整や車間距離を適切に保ち、危険に備えるゆとりが大切です。

サイドミラーや目視確認を組み合わせ、周囲の状況を常に把握する癖をつけ、危険を察知したら、無理をせず、最善の回避行動を選ぶ冷静さを持つことが鍵です。

シミュレーター教習での経験は、これからのバイクライフに大いに役立ちます。実践的な「危険予測」の感覚を身につけ、安全で楽しいライディングを目指しましょう!

第2段階の6時間目は、スラロームとクランクの仕上げでした。バイクの速度やブレーキ、ハンドル操作に緩急をつけて思い通りに走れるということは、まさにバイクを自在に操る技術が身についた証です。

卒業検定においてスラロームとクランクには、パイロンへの接触と足つきは減点、コースからの逸脱や転倒は即時中断・不合格などの基準が設定されています。スラロームは時間基準もあり7秒以内に通過することを目標としています。

コースからの逸脱や転倒は避ける必要がありますが、タイム超過は減点にはなりますが失格にはなりません。減点なしが理想ではありますが、減点となっても100点満点中70点あれば合格になるので、落ち着いて対応すればいいでしょう。

偶然にも、ちょっと先行く先輩方の卒業検定を見学することができました。「人の振り見て・・・」ではありませんが、参考になるところが多かったです。

短い教習時間の中で、自分ひとりで得られるものは小さいかもしれません。しかし、教官の話を聞いたり、生徒の皆さんの走り方を参考にすることで自分の技術向上につなげることができます。

第2段階の7時間目はみきわめでした。追加教習を受けることなく、12時間で教習は終了となりました。卒業検定に落ちなければの話ですが(落ちれば補修講習が待っています)。

教官からよく発生するバイク事故の解説がありました。

- 右直事故

- 車の優先道路への飛び出し

- 急な左折、もしくは左への幅寄せ

単体で見ると大きなバイクでも、一般の交通の中では自動車やトラックに比べると遥かに小さい乗り物です。私も含めてドライバーからは見落とされがちであることを理解する必要があります。ヒヤリハットなんていくらでも経験しています。その経験を活かして対処できるのも50代だと思っています。

実走では改めてスラロームとクランクのコツを教わりました。アクセルワークによるメリハリとスピードのバランスに尽きます。

検定コースの課題も徐々に仕上がってきました。教官のお話もあって、鬼門の平均台も良くなってきました。

50代、体力と反射神経の衰え、バランス感覚の低下、久しぶりのマニュアル車。教習を受ける前までは不安はありましたが、12時間の教習を終わらせることができました。残すは卒業検定のみ。問題は記憶力、コース覚えられるかなぁ。

コメント