第2段階の教習で設定されている時間は7時間。第1段階と同様に追加教習なしでいきたいものです。

第1段階でバイクの操作は概ね習得できているとの前提で、卒業検定コースを頭に叩き込むことがメインの教習内容となります。あとは繰り返し走行して、いかに技量を上げていけるのか。もういい歳なので、コースを覚えられるのかが心配でした。

2つの卒業検定コースは前半と後半がほぼ入れ替わって構成されていて、どちらかを覚えるともう一つも分かるようになりました。

1〜2時間目では、よりバランス感覚が必要な教習が追加されました。

例えば渋滞を想定した低速走行。一般道に出れば当然渋滞にハマることがあります。自動車の後ろをトロトロついていくのはよくあること。大型自動二輪では車体重量も重くなり、さらにバランス感覚が必要です。

立ち乗り走行もバランスが必要です。ステップに立ち上がることで重心が高くなり、運転の安定性や感覚が違ってきます。

3〜4時間目では、予測が難しい道路状況に対応する力、危険を瞬時に察知し回避する技術、そして何よりも大切な「安全」への深い意識を身につけていきます。

バイクを安全に運転するには高い操作技術だけでなく、道路状況や危険を察知する力や判断力が必要です。

見通しの悪い交差点、常に変化する道路環境、急な障害物、カーブ。特に見通しの悪い交差点や急なカーブ、まさに心臓が飛び出しそうな経験もあるでしょう。

どんな場面でも冷静さと技術を発揮し、自分と周囲の安全を守る。まずはその入口を教官の指導の元、安全に配慮されながら体験することはとても学びになります。

※普通自動二輪(中型自動二輪)免許保有者が教習所に通って大型自動二輪免許MTを取る前提です。

ポイント

- 1時間目 卒業検定2コースを主に走行、渋滞を想定した低速走行での練習もしました。

- 2時間目 卒業検定2コースを主に走行、立ち乗りでスラローム走行や、砂利道も走行しました。

- 3時間目 卒業検定2コースを主に走行、立ち乗りでS字コースを走行しました。

- 4時間目 曲がる、止まる、回避などを様々な速度で走行しました。

第2段階 1時間目 検定コースの走行と低速での課題走行

教習項目

- 交差点の通行(直進、右折、左折)

交差点とその付近の交通に対する気配りができ、安全な速度と方法で通行できる

教習内容

休日出勤だったこの日、仕事を15時に終わらせ、一旦家に帰って服を着替え、靴を履き替え、ヘルメットを持って教習所へ向かいました。17時からの教習には余裕で間に合いほっとしました。

仕事もしなくちゃいけない、教習予定が入っているので遅れてはいけない。焦る気持ちが失敗や事故に繋がりかねません。いい歳なんで落ち着いて行動しないとケガをします。

第2段階1時間目は卒業検定2コースを走行する練習でした。

卒業検定コースは2種類あり、1コースと2コースで前半と後半が入れ替わって構成されています。波状路はゴール直前に設定されています。

※教習所によりコース順は異なりますので、ご参考までに

- 1コース

発着点 → (坂 → スラローム → 平均台) → (踏切 → Sコース → クランク → 左折可 → 急制動) → 波状路 → 発着点 - 2コース

発着点 → 外周 → (踏切 → Sコース → クランク → 左折可 → 急制動) → (坂 → スラローム → 平均台) → 波状路 → 発着点

まずはいつも通り、全員で一列になって外周を走ります。外周を走った後は教習内容によるクラス分けが行われました。

大型自動二輪の第2段階1時間目は渋滞を想定した低速走行の練習を行いました。S字やクランクを普通に走行した後、次に低速で走行しました。

「意外といけそうな、やっぱり難しいような」

教習車であるホンダNC750Lは重心が低くバランスが取りやすい構造ですが、若いときに比べてバランス感覚が明らかに低下していることを実感しました。時間の限り2コースを繰り返し練習して1時間目は終了しました。

第2段階 2時間目 検定コースの走行と立ち乗りや砂利道の走行

教習項目

- 見通しの悪い交差点の通行など

見通しの悪い交差点の危険性を読み取り、安全な速度と方法で通行でき、踏切での一時停止と安全確認などができる - 交通の状況及び道路環境に応じた運転

道路での運転を想定し、道路や交通の状況をすばやく確実に認知し、安全で快適な運転ができる

教習内容

- 卒業検定コース走行

- 立ち乗りでスラローム走行

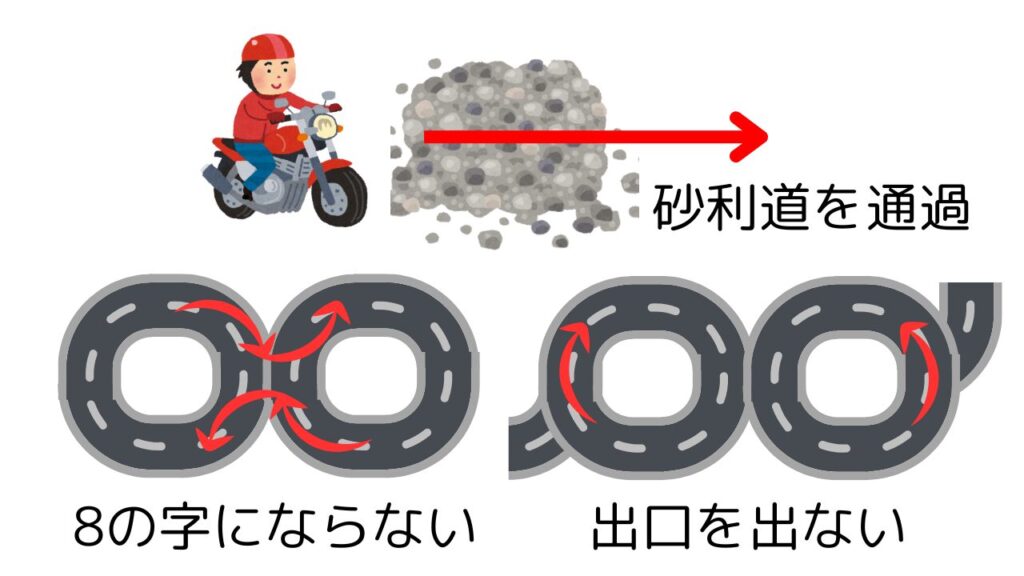

- 砂利道の走行

1時間目と同様に外周を走行後にクラス分けがされ、卒業検定2コースの走行がメインでした。外周の中央線を平均台に見立てた走行や、外周にあるパイロンを利用してスラロームの練習を行いました。

スラロームで走行する際には、立ち乗りでの練習が課されました。これが非常に難しかったです。そのほか、砂利道なども試しに走ってみました。

今回の教習で最もショックだったのは、ヘルメットのあごひもの結びに失敗したことです。

Dリングの結び方は、2つのリングにベルトを通し、その後1つ目だけにベルトを通して締める手順ですが、あご下なので見えない中での作業になります。昔は難なくできていたのに、この日は2回とも失敗してしまい、年齢を感じました。また、1時間目ではグローブをはめ忘れる失敗もしてしまいました。

落ち着いて教習を受けているつもりでしたが、緊張が出ているというか、集中できていないというか。

第2段階 3時間目 検定コースの走行と立ち乗りで外周、カーブ、S字走行

教習項目

- 見通しの悪い交差点の通行など

見通しの悪い交差点の危険性を読み取り、安全な速度と方法で通行でき、踏切での一時停止と安全確認などができる - 交通の状況及び道路環境に応じた運転

道路での運転を想定し、道路や交通の状況をすばやく確実に認知し、安全で快適な運転ができる

教習内容

- 卒業検定コース走行

- 立ち乗りで外周、カーブ、S字走行

前回に続きコースを覚えることを中心に、立ち乗りでの乗車について説明も受けました。これまでも立ち乗車をすることはありましたが、立ったまま外周やS字コースを何度も走行するのは初めての経験でした。

20代の頃、ツーリング中に疲れてステップに立って乗車をしたことはありましたが、それは直線での話でありカーブやS字の走行は未経験でした。立つことで重心が上がり、少し怖さを感じました。

そんな中、コーナーを曲がるときには「足でグイッとバイクを傾けると曲がる」という話を思い出しました。立っているためニーグリップはうまくできませんでしたが、外足でタンクをグイッと押し込んでみました。すると、バイクが押し込んだ内側に傾き、無事にコーナーを通過することができました。

「これが教官の言っていたことか」と、実際に体感して理解することができました。頭で考えるのではなく、体で乗るということを学んだ気がします。

第2段階 4時間目 カーブ走行 フロントブレーキロック 信号による回避 急制動

教習項目

- カーブの安全走行

カーブに応じ、安全な速度と方法で余裕のある運転ができる - 急制動

安定した急制動ができ、速い速度の危険性を理解できる - 回避

障害物に対する急な回選の判断ができ、対応を図ることができる。

教習内容

- カーブ走行

- フロントブレーキロック

- 信号による回避

- 急制動

カーブ走行では次の3通りで走行しました。

- 20〜25km/h

- 30〜35km/h

- 障害物を回避できると自分で判断できる速度

指定速度での2回は、速度の違いによる遠心力を感じる練習でした。速度が暴ればその分遠心力を感じます。

カーブ走行の回避練習では、左カーブにあるパイロンを避けるというものです。カーブに入る手前でパイロンを確認し外側に避けましたが、どちらに避けるべきだったでしょうか?

実際の道では左カーブの外側は反対車線になるので、対向車が来ていれば接触する可能性があります。一方、パイロンの内側に避けると対向車との接触リスクは減りますが、障害物が路上駐車ならば内側に避けることは不可能です。

次は、超低速でフロントブレーキを強くかける練習でした。これが意外と実践するのが難しいのです。転倒すると分かっている状況でフルブレーキをする。教官が支えてくれるとはいえ、やはり転倒しました。

「コケたくない」

と自然と思ってしまうんですよね。

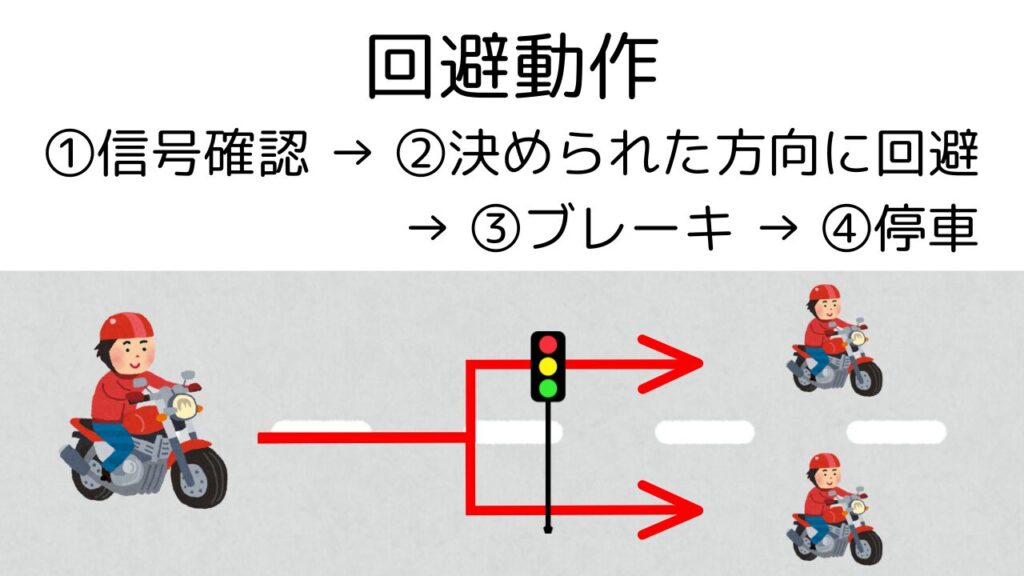

続いて信号による回避練習です。

40km/hで目印のパイロンを通過した際、その先の信号で指示された方向に回避するというものでした。手順は、

信号確認 → 決められた方向に回避 → ブレーキ → 停車

中型免許取得時にも回避の教習を受けましたが、50歳にもなると反応できるか少し不安でした。いざ挑戦してみると反応はできましたが、指導された手順通りにはいかず回避する前にブレーキをかけて少し減速しまいました。本来は回避してからブレーキをかけて止まるよう指示されていたのですが、危ない、と思ったらブレーキをかけてしまいました。これまでの癖が出てしまったようです。

最後に急制動の練習がありました。限られた距離の中で十分に加速し速度を保ち、決められた範囲内で停車する課題です。40km/hの速度が必要なので、カーブから加速を試みましたが、教官から「直線に入ってから加速するように」と指導されました。これがなかなか難しく、短い直線のみで加速が間に合うのか不安に感じました。

今回の課題以外に、軽く操作が楽な400ccのバイクに乗り換え、砂利道を走ったり、変則的な8の字走行(8の字にならず手前のカーブに入って走行、出口に抜けず8の字内を走行)をしたりと、さまざまな練習を行いました。

練習に使用したCB400スーパーフォア。心地よい排気音と軽さ、乗りやすさには感動しました。

「これは売れるわぁ」

まとめ

1〜2時間目は卒業検定コースを繰り返し走行して覚えることが最大の課題でした。

同じコースを走行する反復練習ではありますが、決まった教習時間内でコースが覚えられるのか、一抹の不安は拭いきれません。年齢にはあらがえないと感じています。

よりバランス感覚が必要な課題も加わりました。低速走行は一般道ではよくあることです。ニーグリップでバイクとの一体感が保てるよう引き続き練習が必要と感じました。

立ち乗りは実際の走行では使う場面も少ないかと思いきや、突然の段差や少し凹んだところなど前を走る車を見ているとわかることがあります。そんなときは立ち上がらないまでも、素早く腰を上げ段差に備えることも必要です。いつもと重心が変わってバランスが取りづらいときも。立つとどのくらい感覚が変わるか、知っておくのは必要ですね。

3〜4時間目はさらにバイクの操作性や操作感覚を学ぶ教習内容でした。

立ち乗りによる重心の変化でバイクの動かし方が変わってくるのが実感できました。ニーグリップもできないので、足の裏でバイクを操作する必要も出てきます。

カーブ走行では速度による遠心力の大きさを感じることができました。

回避走行は、周りの状況を見極める必要があります。実際の道路では対向車の有無や障害物の大きさなどで都度都度の判断が必要でしょう。

急制動は苦手な方もいらっしゃるのではないでしょうか?限られた距離の中で十分に加速し速度を保ち、決められた範囲内で停車するのは練習も必要ですし、無理のない範囲での勇気も必要です。

コメント